„Erkenne dich selbst“. Unter diesem oder ähnlichen Titeln wurden viele Ratgeber zur persönlichen Entwicklung veröffentlicht. Alle diese Bücher vermitteln den Eindruck, dass es sich dabei um das „Erkennende“ handelt, welches zum „Selbst“ führt.

Eine wesentliche Voraussetzung für das „Erkennende“ ist dessen Fähigkeit zu differenzieren. Aufbauend auf dieser Annahme kann das Modell des „Erkennenden“ weiterentwickelt werden. Dazu verwenden wir wieder das Modell aus Kapitel 2 und versuche noch einmal dessen Funktion herauszuarbeiten.

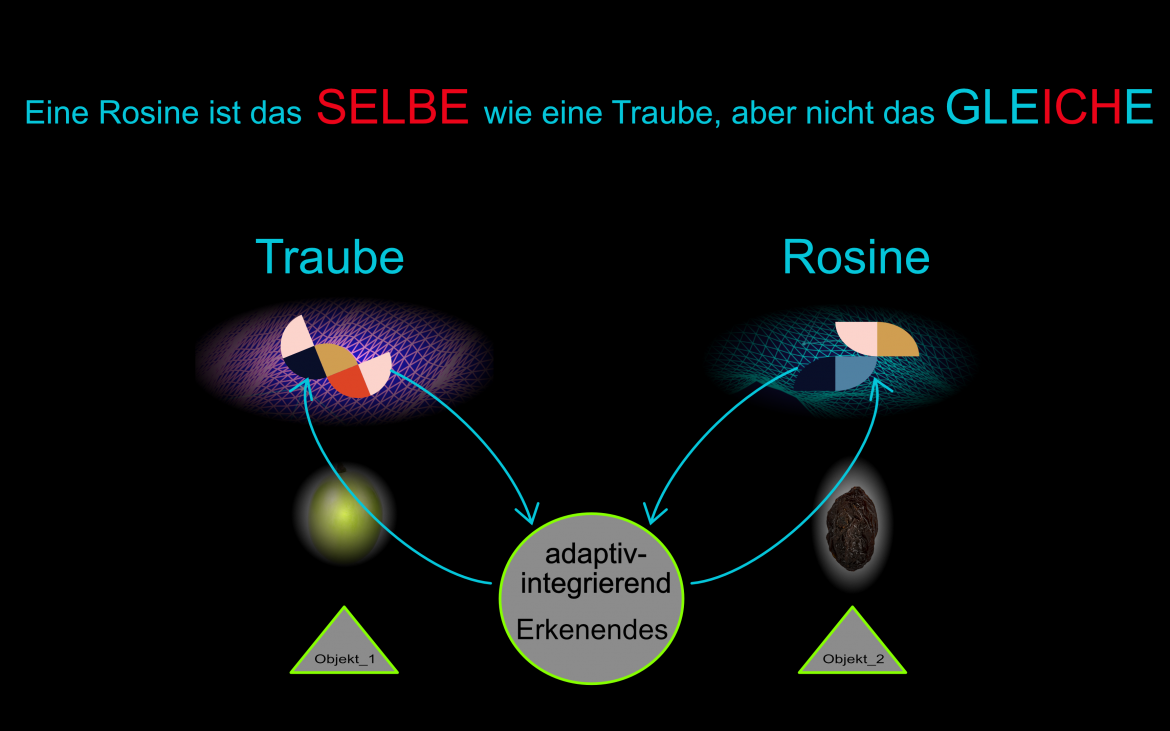

Als zu unterscheidende Objekte liegen uns eine Weintraube und eine Rosine vor (siehe Abbildung 1). Irgendwann in unserem Leben haben wir erkannt, dass es eine kleine grüne, saftige Frucht an einer Traube gibt, die wir Weintraube nennen. Allein diese Erkenntnis hat eine ganze Menge an Differenzierungsprozessen gebraucht. Das „Erkennende“ integriert und adaptiert jede Erfahrung von Traube.

Abbildung 1 Traube und Rosine

So entsteht im Gehirn ein immer klareres und höher auflösenderes Muster dafür. Alle diese Erfahrungs-Muster sind neuronale Strukturen im Gehirn. Erfahrungen als Muster mag noch eine sehr vage Erklärung sein. Man könnte dazu auch das mathematische Konstrukt von Vektoren heranziehen. Dementsprechend wäre eine Erfahrung ein 5-dimensionaler Vektor bestehend aus dem Sehen, Hören, Riechen, Spüren, und Schmecken. Eine Weintraube ist also grün, gibt ein einzigartiges Geräusch beim Zerdrücken, riecht nach Frische und schmeckt leicht säuerlich. Wenn wir dann später einmal eine blaue Traube erkennen, dann wäre die Differenz groß genug, um eine neue Erfahrung zu machen.

So entsteht ein immer differenzierteres Muster und stabilisiert sich schlussendlich als Symbol, dem wir dann den Begriff „Weintraube“ zuordnen. Es sind ja nicht nur die sensorischen Erfahrungen, die wir mit „Weintraube“ machen, sondern wir erleben auch Situationen rund um die Weintraube. Auch dieses sind Muster die dann vom Gehirn als Episoden gespeichert werden. Rund um den Begriff der „Weintraube“ ist ein Bündel von Episoden angeordnet. Die Mutter, von der wir die erste Weintraube erhielten, also uns schlecht wurde, wenn wir zu viel davon gegessen haben oder der erste Rausch nach einem Liter Weißwein.

Eine Rosine ist in seinen Ausprägungen etwas völlig anderes und lässt sich sehr leicht differenzieren. Genauso wie für „Weintraube“ hat sich auch für „Rosine“ ein Symbol, mit eben diesem Namen entwickelt. Kurioser Weise war die Rosine vorher eine Weintraube. Wenn wir eine Traube langsam dehydrieren beobachten wir wie daraus eine Rosine wird. Dieser Prozess geht langsam und irgendwann ist der Zeitpunkt gegeben an dem das Objekt nicht mehr als Traube, sondern als Rosine bezeichnet wird.

Eine Beobachtung an sich ist auch eine spezielle Erfahrung. Entsprechend dieser können wir sagen ab wann es sich um eine Rosine handelt. Lassen wir diesen Prozess in Zeitlupe laufen wird es immer schwieriger zu differenzieren. Es ist ein kontinuierlich laufender Prozess. Sommeliers erkenne das Objekt früher als Rosine und Kuchenliebhaber später. Obwohl eine Rosine dasselbe ist wie eine Traube, ist sie nicht das Gleiche. Auf dieser Erkenntnis aufbauend wollen wir das Verhältnis von „SELBST“ und „ICH“ herausarbeiten.

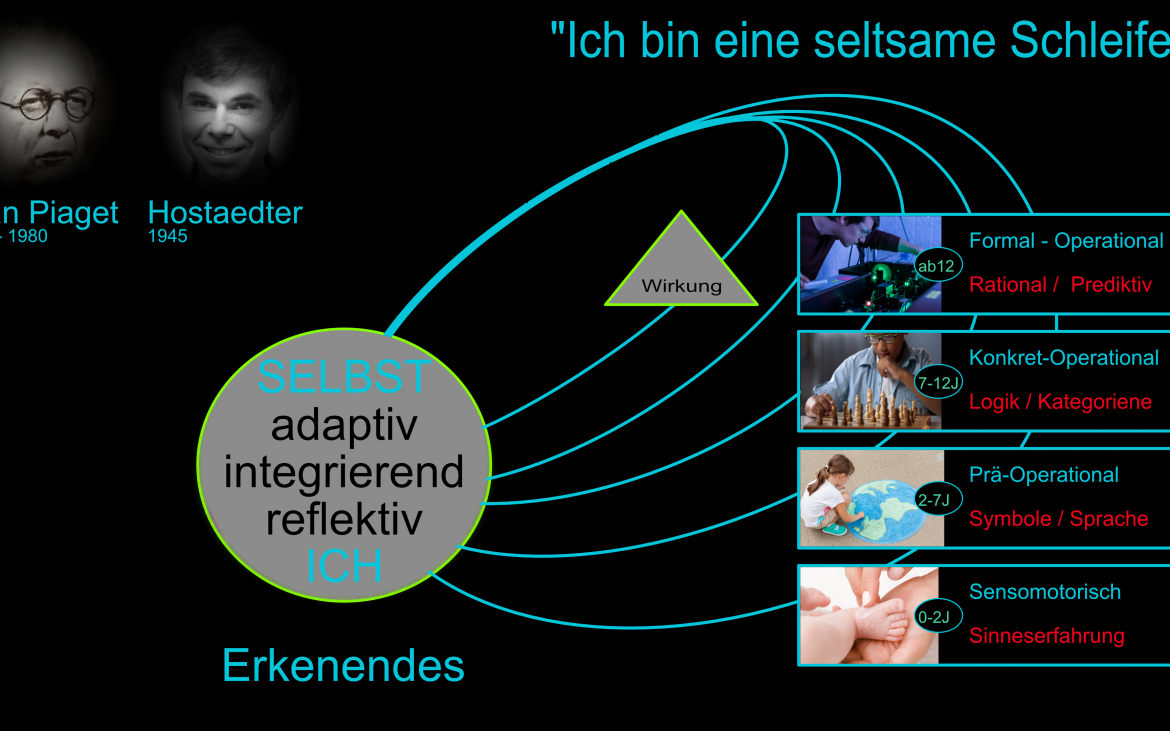

Wir ändern jetzt das bisherige Modell unseres Bewusstseins insofern ab als die Ursache in das „Erkennende“ hinein wandert (siehe Abbildung 2). Damit ist das „Erkennende“ in der Lage eine Ursache auszulösen. Die daraus resultierende Wirkung wird dann als Erfahrung rückgekoppelt. Je öfter und intensiver diese Schleife durchlaufen wird umso selbstwirksamer werden wir. Aufgrund der adaptiven Eigenschaft des „Erkennenden“ verändert sich dieses mit jeder von uns selbst ausgelösten Wirkung. Hofstaedter hat diese reflexive Schleife in seinem Buch „Ich bin eine seltsame Schleife“ sehr schön herausgearbeitet. Der Kern für ein Selbst ist ein lebenslang laufender Prozess, in dem das „Erkennende“ die eigene Wirksamkeit testet.

Abbildung 2 Eine seltsame Schleife

Dieser Vorgang beginnt wahrscheinlich schon im Mutterleib auf jeden Fall aber im Säuglingsalter. Mit diesem Thema hat sich Jean Piaget beschäftigt und daraus die Entwicklungspsychologie des Kindes abgeleitet. Piaget arbeitet dazu vier (Bewusstseins) Stufen der kindlichen Entwicklung heraus.

Die erste Phase, die Sensomotorische verläuft etwa bis zum 2 Lebensjahr. Gekennzeichnet ist diese durch sinnliche Erfahrungen. Eine der ersten Erfahrungen, die ein Mensch macht, ist wahrscheinlich die Mutter mit ihrer Milch. Schnell findet ein Baby Objekte, die es in den Mund nehmen kann. Es freut sich, wenn es Vater, Mutter oder Geschwister sieht. Auch die Selbstwirksamkeit wird bereits geübt. Wenn ich schreie dann werde ich getragen.

Die zweite Phase, in der Zeit vom 2. bis zum 7 Lebensjahr bezeichnet Piaget mit dem Präoperationalen. Für immer wiederkehrende erkannte Objekte entstehen dann Muster im Gehirn und werden zu Symbolen ausgeformt. Gekoppelt mit der Sprache können diese Objekte identifiziert werden. Das Kind zeigt vorerst auf das was es gerade will. Mit Entwicklung der Sprache wird die Selbstwirksamkeit noch einmal gestärkt. Es sagt: „Ich will dieses Spielzeug von meiner Schwester“.

In der dritten Phase, von 7 bis 12 Jahren, dem Konkretoperationalen entwickelt sich dann das logische Denken. Vorher noch getrennte Symbole können zu Kategorien zusammengefasst werden. Das Symbol Weintraube ist dann eines von mehreren Symbolen die zur Kategorie Obst gehören.

In der vierten Phase dem Formaloperationalen setzt sich der dann jugendliche Mensch mit rationalen Beziehungen von Symbolen und Kategorien auseinander. Menschen sind dann in der Lage notwendige Ursachen für erwünschte Wirkungen abzuschätzen. Wenn ich „dieses oder jenes tue oder sage“ erziele ich mit großer Wahrscheinlichkeit die gewünschte Wirkung. Vorausplanend, also prädiktiv zu sein ist eine ausgesprochen menschliche Fähigkeit.

Diese vier Stufen für sich sind auf einer Makroebene angesiedelt. In Wirklichkeit führt jede einzelne Erfahrung deren Ursache wir selbst sind zur Entwicklung des „Selbst“. Je höher die Selbstwirksamkeit umso selbstsicherer fühlen sich Menschen. Sie haben weniger Angst vor unvorhergesehenem. Genau dieser Prozess wird dann in den Selbsthilfe – Ratgebern operationalisiert.

Im Laufe der kindheitlichen Entwicklung wird uns zusehends mehr bewusst, dass wir selbst wirksam sind. Daraus wiederum erschließt sich das Selbstbewusstsein. Das „Selbst“ erkennt sich dann im eigenen Körper, dessen Position und Handlungen im Umfeld. Stellt sich jetzt die Frage, ob sich Bewusstsein nicht völlig auf Selbstbewusstsein reduzieren lässt.

Das „Erkennende System“ mit der enthaltenen Ursache integriert, adaptiert und reflektiert alle Erfahrungen. Benannte Symbole eingeordnet in Kategorien und zusammengefasst in Episoden machen dann das „SELBST“ aus.

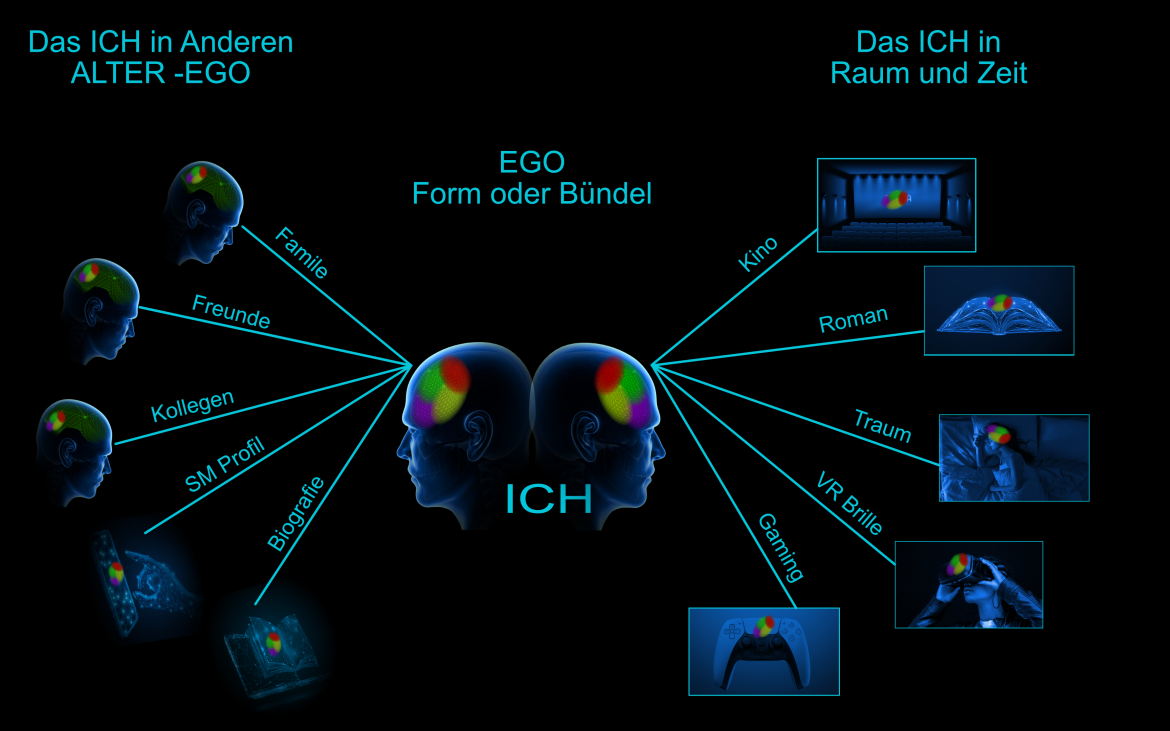

Im Laufe der Entwicklungsphase erzeugt das „SELBST“ ein sehr besonderes Muster in Form des „ICH“. Philosophisch wird nach wie vor und schon seit zweieinhalbtausend Jahren diskutiert was das „ICH“ eigentlich ist. Derzeit stehen uns zwei Hypothesen zur Verfügung. Die Eine besagt, dass das „ICH“ ein Bündel von Mustern ist, die sich wechselseitig anregen. Die Andere geht von einer einzigen Form eines Musters aus welche alles steuert. Das „ICH“ kann entweder als Form oder als Bündel betrachtet werden. Zuerst einmal sind wir dazu geneigt das „ICH“ im eigenen Körper und in unserem Gehirn zu finden.

Douglas Hofstaedter (siehe Abbildung 3) hat dazu eine abweichende Theorie entwickelt und behauptet, dass das „ICH“ auch nonlocal sein kann und in Raum und Zeit beweglich ist. Einen ersten Hinweis dafür bekommen wir, wenn in einem Gespräch die Aussage fällt: „Da hört man genau den Papa reden“. Es ist also auch Papas „ICH“ welches sich im Kind entwickelt. Hofstaedter meint dazu, dass es sich um das gleiche „ICH“ handelt jedoch mit einer wesentlich geringeren Auflösung. Je näher die Beziehung ist, umso markante ist mein „ICH“ im Anderen ausgebildet. Damit wäre der Begriff des Alter – Egos auf eine sehr rationale Ebene gebracht.

Familienangehörige, Freunde und Kollegen tragen alle ein mehr oder weniger grobes „ICH“ von mir in sich. Je intensiver dieses andere „ICH“ ausgebildet ist, umso mehr sind wir zur Empathie fähig. Mitarbeiter übernehmen oft das „ICH“ ihres Vorgesetzten. Auch diese Erfahrung haben wir schon gemacht, dass wir in einem Kollegen unseren Chef sprechen hören. Jugendliche übernehmen häufig das „ICH“ von Idolen. Viel dramatischer ist es, wenn eine ganze Bevölkerung, das „ICH“ ihres Führers übernimmt, insbesondere dann, wenn er autoritär und gewaltbereit ist.

Abbildung 3 Verteiltes ICH

Bei heutiger Technologie muss meine „ICH“ nicht nur auf der Substanz anderer Gehirne existieren, sondern es kann auch als Profil auf meinem Social Media Account liegen. Richtigerweise steht dort nur das drinnen was wir wollen. Allerdings erweitern die digitalen Konzerne unser Profil um die sogenannte „persona“. Persona sind Eigenschaften, die von vielen Menschen gleichermaßen getragen werden. So hat beispielsweise Netflix tausende Kategorien von personas. Das heißt mein Profil wird ohne dass ich es weiß um Eigenschaften von Millionen andere Menschen die meinem ähnlich sind erweitert.

Ähnlich wie bei rein sozialen Interaktionen kann ich auch einem digitalen System ein völlig anderes „ICH“ vorspielen. Wenn ich mich als nicht-Alkoholkonsument drei Wochen lang intensiv für Rotwein interessiere, so komme ich in die persona der Sommeliers. Hinter der Veränderung des „ICH“ braucht keine listige Absicht zu stecken, sondern ist ein natürlicher Vorgang. Mein „ICH“ ist ein anderes, wenn ich einmal Familienvater, Fußballspieler oder Abteilungsleiter bin.

Besonders deutlich tritt mein „ICH“ in Buchform dann zu tragen, wenn ich etwa eine Autobiografie schreibe. Das verteilte „ICH“ hat so noch eine außergewöhnliche Besonderheit. Wenn wir körperlich sterben so überlebt das „ICH“ in Büchern und heute in den sozialen Medien. Im Laufe der Zeit verblasst es und wird vielleicht nach Generationen völlig vergessen. Dann ist auch das „ICH“ gestorben. Das Zusammenspiel von Erfahrung, Selbstbewusstsein und „verteiltes ICH“ könnte man sehr gerechtfertigt als Seele bezeichnen. Wir hätten dann zwar keine unsterbliche Seele sie würde aber den Tod auf jeden Fall überdauern.

Das „ICH“ in fremden Substanzen hat auf meinen Körper kaum oder wenig Einfluss. Hingegen das interne „ICH“ sorgt dafür, dass ich meinen Körper kenne, sehe, höre, und spüre. Mein „ICH“ kann mich auch über kürzere oder längere Zeit verlassen und in einen anderen Raum wiederauftauchen.

Wenn wir in einem Kinosaal sitzen spüren wir den gepolsterten Sessel, hören Stimmengewirr und riechen das Popcorn. Beginnt einmal der Film und er ist sehr spannend dann tauchen wir in diese Welt ein. Unser „ICH“ wandert dorthin und lebt in der Situation. Mit dem Setting den Schauspielern und der Handlung. Passiert dann im Film eine emotional berührende Szene so hat mein externes „ICH“ sehr wohl einen Einfluss auf den Körper. Reaktionen wie Freudentränen und Schweißausbrüche sind uns diesbezüglich bekannt. Ähnliches erleben wir beim Lesen eines spannenden Romanes. Auch da sind wir völlig im Geschehen drinnen. Wir registrieren kein Hier und Jetzt mehr.

Für solche Erlebnisse braucht es aber nicht zwingend externe Medien. Auch in Träumen erfahren wir sehr ähnliches. Dort können wir Räume erreichen, die eigentlich unmöglich und in Zeiten reisen die weit von unserem Jetzt entfernt sind. Die traumatischen Rückwirkungen sind ebenso bekannt. Allerdings aufgrund der körperlichen Einschränkung beim Schlafen können wir diese nicht ausleben. Obwohl schweißgebadet oder überglücklich ist schon mancher aufgewacht.

Die Digitalisierung gibt dem „ICH“ noch viele weitere Möglichkeiten deinen Körper zu verlassen. Mit VR-brillen bewege ich mich in anderen Welten. Ich kann alte Kulturstätten wieder zum Leben erwecken und darin herumspazieren. Mit Technologie habe ich die Möglichkeit auf die virtuelle Welt Einfluss zu nehmen und spüre auch die Rückwirkungen in meinem Körper. Gamer erleben dieses Zusammenspiel als absolut real.

Neben den erwähnten Autoren Douglas Hofstaedter und Jean Piaget gibt es eine Unzahl von Wissenschaftler, die sich mit „SELBST“ und „ICH“ beschäftigen. Eine belastbare Theorie existiert bislang nicht. Neurowissenschaftler versuchen ein Korrelat von „ICH“ in den Neuronen zu finden. Panpsychologen vertreten ein Bewusstsein in aller Materie und Systemtheoretiker setzen auf Emergenz.

Trotzdem bleibt es ein Wunder, dass es mich gibt und ich genau darüber nachdenken kann. Daher dürfen wir bei all diesen Analysen das Spirituelle nicht außen vorlassen. Ein extrem seltener Zufall hat unsere Erde entstehen lassen. Noch viel unwahrscheinlicher war es das Leben entstand. Vielleicht ist es eine Anmaßung mein EGO jetzt so zur Schau zu stellen.

Erkenntnisse:

Die Ursache verschiebt sich in das Erkennende.

Damit entsteht Selbstwirksamkeit.

Selbsterfahrung wird inkludiert und adaptiert

Jede Selbsterfahrung ist eine rekursive Schleife

Das „ICH“ ist verteilt: ALTER-EGO; Raum-Zeit

Das „SELBST“ bleibt; das „ICH“ ändert sich

Yotube Kanal: SpirituaLife

Skriptum: Bewusstsein

Deutsch

Deutsch English

English